このサイトはWWB株式会社をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

近年、さまざまな要因から電力調達コストが上昇しており、それにともなって電気料金が値上がりを続けています。2023年6月には大手電力10社のうち7社が小売電気単価を値上げし、それに対して政府は補助政策(激変緩和措置)をとって家計や企業に与えるインパクトを緩和してきました。しかし、その補助も2024年5月に縮小される予定で、さらに2024年度も電気料金の値上げが発表されていることから、小売電力を使う企業の電気代負担増は今後も避けられない状況です。

日本の電気料金が高騰しているのには、主に以下の3つの要因が挙げられます。

2022年3月頃から始まった円安の影響により、当初1ドル115円前後だったものが、2024年3月現在では1ドル140円台の値動きになり、輸入価格は実質1.3倍ほど値上がりしていることになります。また、コロナ禍があけて石炭や天然ガス(LGN)の需要が高まる中、化石燃料のシェア上位であるロシアの輸出入制限によって、世界的に燃料の価格高騰が起きています。国内事情で言えば、2011年の東日本大震災以降、原子力発電の停止分を火力発電の増加に頼る形となっているのも電気代高騰の理由の一つです。

株式会社IDEATECHが2024年1月に実施したインターネット調査「製造業の電気料金高騰に関する意識調査」によると、太陽光発電・蓄電池のどちらも導入したことがない製造業の61.3%が「電気料金が増加した」と回答。電気をたくさん使用する製造業の現場において、電力価格高騰の影響を受けていることがあらためて浮き彫りとなりました。

出典:エネがえる運営事務局調べ(https://www.enegaeru.com/)

前述のとおり、電気料金の高騰には複数の要因がありますが、そのいずれも早期に解消する目処はなく、電気代の値上がりは今後も続いていくものと考えられます。

EIA(米国エネルギー省エネルギー情報局)による長期的なエネルギー動向の見通しによると、天然ガスや石炭などの化石燃料の価格は、今後2050年頃まで値上がりが続いていくと予測されています。日本では、国内供給される電力の83.2%を化石燃料に頼っており、これらの燃料価格高騰は電気料金に直結します。

先にご紹介した製造業へのアンケート調査において「大手電力会社の電気料金値上げを受けて、あなたの企業では対策を行う必要性を感じますか?」という質問に対し、7割以上の企業が「対策の必要性を感じる」と答えました。製造業のように電力をたくさん使う企業ほど、電気代高騰の影響はそのまま利益を圧迫することにつながるため、対策を講じる必要性を強く感じているようです。

出典:エネがえる運営事務局調べ(https://www.enegaeru.com/)

本メディアの監修企業・WWB株式会社が担当した事例から紹介します。

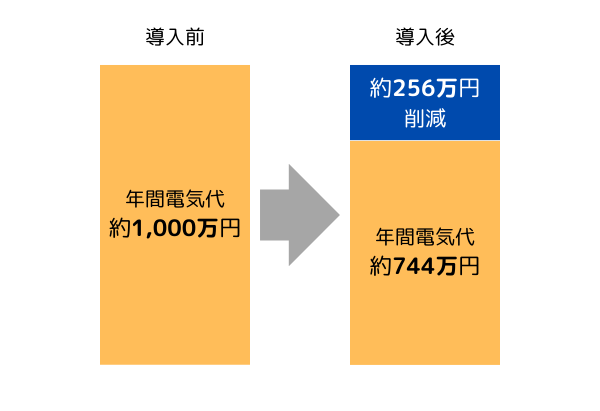

東京都内にある金属加工工場の自家消費型太陽光発電導入の事例です。

年間の電気代が約256万円削減されました。

導入費用が約2,000万円であることから、約7.8年で初期投資を回収できる計算になります。

CO2削減を目的に工場内にある遊休地に野立てで設置した事例です。

電気代削減はもちろんのこと、注目すべきはCO2削減量です。

エネルギー事業協会の試算によると、一般的なガソリン車が約3,000km走行した際に排出するCO2の量が1トンとあり、この工場のCO2削減量では約90万km走行分に相当するため、自家消費型太陽光発電の導入によって削減できるCO2が非常に多いことがわかる好例です。

CO2削減への取組みは、CSR活動として有効で企業価値の向上につながります。

製造業へのアンケートでは、「産業用の太陽光発電・定置型蓄電システムの導入に興味はありますか?」という質問に対し、

「非常にある」が10.3%、「ややある」が32.1%という結果になりました。

このうち、「産業用太陽光発電・定置型蓄電システムの導入にどのような期待を抱いていますか?(複数回答)」という問いに対しては、

「電気料金を節約できる(66.7%)」「脱炭素に貢献できる(51.1%)」「電気料金の高騰リスクを抑えられる(44.4%)」「税制優遇による節税ができる(31.1%)」「補助金を活用できる(28.9%)」といったメリットを挙げる企業が多くありました。

出典:エネがえる運営事務局調べ(https://www.enegaeru.com/)

電気代の値上がりリスクに備えるため、企業ができることの一つが、再生可能エネルギーによる電力の自家調達です。中でも、自家消費型太陽光発電は大企業だけでなく、中小企業でも多く導入されている調達モデルで、電力代を削減するだけでなく、CO2削減といった環境経営にも適合した取り組みです。

電気料金の上昇に対応するため、自家消費型太陽光発電は、電力の自給率を高め、企業のコスト負担を軽減できる有効な手段です。外部要因による電気料金の変動リスクを抑え、安定した電力供給を確保できる点が強み。設備投資の回収期間や補助金の活用を考慮し、長期的なコスト削減を目指すことが重要です。当サイトでは、電気代削減の仕組みや導入のポイントを詳しく解説します。

WWB株式会社は、2006年に設立された太陽光発電事業と建設機械販売事業を展開する企業。特に産業用太陽光発電事業においては15年以上の経験と実績に基づいた高品質なサービスに定評があります。自家消費型太陽光発電をコンサル、企画・設計、手続、製造、設置からアフターフォロー、契約終了後のリサイクルまでワンストップで提供しています。

グリーンエネルギー事業部

グローバルグループ 部長

グリーンエネルギー事業部

脱炭素法人営業部

ダグリーンエネルギー事業部

GX営業部 大阪支店 課長

※炭素会計アドバイザー…日本全体でGHG(温室効果ガス)排出量を「いかに測るか」 の基準の1つとなることを視野に設立する民間資格(炭素会計アドバイザー協会)です。

「炭素会計アドバイザー資格3級」は環境省認定制度「脱炭素アドバイザー ベーシック」に認定されています。

このサイトは、WWB株式会社をスポンサーとし、WWB監修のもと、Zenken株式会社が制作・運営しています。

2050年カーボンニュートラルに向け、脱炭素へのアクションを起こそうとしている企業や、高騰する電気代の削減やBCP対策など経営課題を解決するために自家消費型太陽光発電を検討されている企業に向けて立ち上げました。自家消費型太陽光発電サービスをトータルサポートしているWWBの「炭素会計アドバイザー」の解説やアドバイスを交えて、役立つ情報をまとめました。