このサイトはWWB株式会社をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

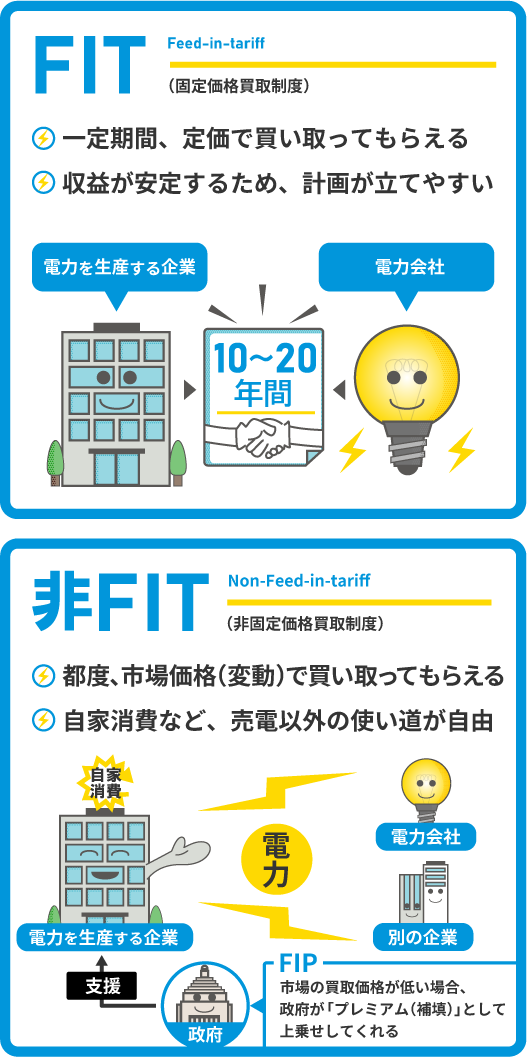

自社の余剰スペースに設置した太陽光パネルで発電した電気の売り方によって、適用される買い取り制度が異なります。

売電方法・売電額についてそれぞれどう違うのか、解説していきます。

FIT(固定価格買取制度)はその名の通り、売電額が一定期間固定されるもの。

制度開始当初は「全量売電」と「余剰売電」を選択でき、当時は事業としての収入を計算しやすい「全量買取」を選択する事業者が目立ちました。

ただ、「FIT」による買取金額は年々低下しています。

制度開始当初は10kW以上の太陽光発電施設の場合、1kWあたり40円+税と高額でしたが、メガソーラーなどの普及に伴い、2018年には半額まで下がっています。※1

さらに、2021年度以降は、50kW未満の太陽光発電設備の場合、最低でも発電量の30%は自家消費する「余剰売電」かつ、地震などの災害時に自立運転可能で、給電用コンセントを設けて災害時に活用できる設備に限り、FITの認定を受けられるように制度が変わっています。※2

※1 参照元:資源エネルギー庁|FIT・FIP制度「買取価格・期間等(2024年度以降)」(https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_kakaku.html )

※1 参照元:資源エネルギー庁|FIT・FIP制度「買取価格・期間等(2012年度~2023年度)」(https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/kakaku.html#h24 )

※2 参照元:資源エネルギー庁|FIT・FIP制度「制度の概要」(https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/surcharge.html )

NonFITは売電価格を固定せず、市場価格と連動した価格で売電できる制度です。

既にFIT期間が終了した住宅用太陽光発電による売電が該当します。

FITは一定期間のうちに固定買取額が決定され、住宅用は10年間、産業用は20年間、当初に設定した金額で買い取られ続けます。

一方、NonFITは市場価格に見合った売電額が都度設定され、取引されます。

年間の売電額計を計算しやすいのはFITですが、固定買取金額は低下しており、収入面でのメリットは小さくなっていると言わざるを得ません。

2012年から、再生可能エネルギーの普及を目的として、太陽光発電や風力・地熱・水力などのエネルギーを使って発電した電力を、固定額で買い取る制度です。

スタート時の買取額が高額に設定されていたことから、自宅の屋根にパネルを設置する人や、遊休地を活用してメガソーラーを建設する企業が出現。

しかし2025年時点では売電額が下がり、投資対象としての魅力が下がってきています。

FIT制度の活用が適している企業としては、大規模な遊休地・未利用地を持っている企業が挙げられます。土地の維持管理にかかる費用の削減と自社のイメージアップを図れ、長期的に安定した収入源を確保できます。

また、自社の電力消費量が多い企業にとっては、エネルギーの自給自足を叶えれば、大きなコスト削減につながります。

非FIT(NonFIT)は、FIT制度に基づかない方法での再生可能エネルギーを活用する仕組みです。

例えば、FIT期間が終了した後の発電設備をそのまま活用しているケースがこれに該当します。

市場価格と連動して売電されるため、場合によってはFIT価格よりも高額になることも考えられます。

非FIT電力には「非化石証明書」などの付加価値を認められ、環境に配慮した取引を行なえます。

非FIT制度の活用が適している企業としてはまず、カーボンニュートラルに向けて取り組んでいる企業を挙げられます。

RE100やESG投資を重視していれば、再生可能エネルギー100%の電力を利用していることで、周囲からの反応も良くなるでしょう。

また、自社のエネルギーコストを削減したい企業も向いていると言えるでしょう。FIT期間の終了が近づいている企業も導入できる制度です。

FIPは2022年4月からスタートした、再生可能エネルギー普及支援の新しい取り組みです。

NonFIT同様、電力事業者が市場価格で電気を買い取り、市場価格の方が高ければ、事業者が極端に大きく損をしないようにその差額を埋める制度になっています。

FITの契約期間終了が目前に迫っている企業であれば、設備の運用コストなどを心配する必要なく設備をそのまま使用可能。また、発電した電力を自家消費することで、自社施設の購入電力消費量を減らし、ランニングコストの削減につながります。

さらに「カーボンニュートラル」に向けた取り組みとして「非化石証明」の取得や、「RE100」の実現も可能。

「非化石証明」を添付することで、購入先企業のカーボンニュートラルも達成できます。

栃木県の薬品工場内にある遊休地を有効活用。パネル設置場所から工場内への配線など、将来的に拡張する可能性を考慮して設置されました。

結果、年間のCO2削減量は300tを計上。この数値は一般的なガソリン車が約90万kmを走行した際に輩出されるCO2量に相当するため、非常に大きなCO2削減効果が生まれています。

埼玉県内の食品工場で、CO2削減及び電気代削減を目的として屋根に設置。新築だったため、工場の建設スケジュールと調整しながら設置され、結果、年間270tのCO2削減を実現しました。

長野県内にある加工工場では、新築の2工場の屋根を補強。土地柄、積雪対応が必要となるため、屋根の強化と共に太陽光発電パネルを設置しました。余剰電力は売電しており、電気代の削減に加えて、額は少ないですが売電収入も得られています。

日本の再生可能エネルギーの導入は、1974年に開始された「サンシャイン計画」に遡ります。その後、地球温暖化問題の対策として再生可能エネルギーの重要性が認識され、1990年代には住宅用太陽光発電への補助金制度が導入されました。

年には「固定価格買取(FIT)制度」が施行され、これにより、再生可能エネルギーによって発電された電力を、全量もしくは余剰分を電力会社が固定価格で買い取ることが義務化されました。この制度の導入により、太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーの普及が急速に拡大しました。

FIT制度の課題が浮上するとともに、NonFITが注目されるようになりました。FIT制度では、再エネ賦課金による国民負担や未稼働案件の増加などの問題があり、再生可能エネルギーの市場が成熟する中で、FITに依存しない形でのエネルギー供給の仕組みが求められました。

これにより、NonFITが広まり、企業は発電した電力を自家消費するか、相対契約で売電する形態が一般化してきました。

FIT制度は再生可能エネルギーの普及に大きく貢献しましたが、制度の終了に伴い、多くの企業がNonFITに移行しつつあります。

電力市場の自由化や再エネのコスト低下により、今後はNonFITを活用する企業が増加すると予想されています。

特に、企業のESG(環境・社会・ガバナンス)対応や、カーボンニュートラルを目指す動きにより、NonFITが再生可能エネルギーの普及においてますます重要な役割を果たすでしょう。

FIT・Non-FIT・FIPは、再生可能エネルギーの売電制度として異なる仕組みを持ちます。FITは固定価格買取制度により、決められた価格で売電が可能。Non-FITは発電した電力を自家消費することで電気代の削減を重視し、売電に依存しません。FIPは市場価格に応じた売電インセンティブが付与される制度で、電力市場の変動を活かした運用が求められます。目的に合わせた制度選びが重要です。当サイトでは、導入の考え方や運用のポイント、活用の幅までリアルな視点で解説します。

WWB株式会社は、2006年に設立された太陽光発電事業と建設機械販売事業を展開する企業。特に産業用太陽光発電事業においては15年以上の経験と実績に基づいた高品質なサービスに定評があります。自家消費型太陽光発電をコンサル、企画・設計、手続、製造、設置からアフターフォロー、契約終了後のリサイクルまでワンストップで提供しています。

グリーンエネルギー事業部

グローバルグループ 部長

グリーンエネルギー事業部

脱炭素法人営業部

ダグリーンエネルギー事業部

GX営業部 大阪支店 課長

※炭素会計アドバイザー…日本全体でGHG(温室効果ガス)排出量を「いかに測るか」 の基準の1つとなることを視野に設立する民間資格(炭素会計アドバイザー協会)です。

「炭素会計アドバイザー資格3級」は環境省認定制度「脱炭素アドバイザー ベーシック」に認定されています。

このサイトは、WWB株式会社をスポンサーとし、WWB監修のもと、Zenken株式会社が制作・運営しています。

2050年カーボンニュートラルに向け、脱炭素へのアクションを起こそうとしている企業や、高騰する電気代の削減やBCP対策など経営課題を解決するために自家消費型太陽光発電を検討されている企業に向けて立ち上げました。自家消費型太陽光発電サービスをトータルサポートしているWWBの「炭素会計アドバイザー」の解説やアドバイスを交えて、役立つ情報をまとめました。