このサイトはWWB株式会社をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

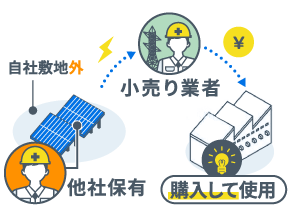

自家消費型太陽光発電におけるオフサイトPPAとは、自社の敷地外に設置した第三者所有の発電所から電気を購入するモデルを指します。

PPAとは電力販売契約(Power Purchase Agreement)のことで、PPA事業者が太陽光発電設備の導入から運用、管理、保守までを一貫しておこないます。

オフサイトPPAでは、電気を使う場所から離れた場所で発電され、電力会社の送電ネットワークを通じて需要地に送られてきます。そのため、PPA事業者から直接電気を購入できず、小売電気事業者を介して電気を購入する必要があります。

フィジカルPPAは、PPA事業者が所有する太陽光発電設備などの再生可能エネルギーから発電された電力を、需要家が直接利用する契約です。電力だけでなく環境価値(CO2排出量ゼロなど)も同時に得られ、契約期間中は固定価格で電力を調達できるため、コストの予見性が高いのが特徴です。主にオンサイトPPAとオフサイトPPAがあり、企業のCO2削減やサステナビリティ目標達成に貢献しますが、長期契約が求められます。

バーチャルPPAは、再生可能エネルギーの環境価値(再エネ電力証書など)のみを取引する契約です。実際の電力は既存の契約で購入し、環境価値だけを取得する仕組みで、柔軟性が高いのが特徴です。市場価格と契約価格の差額を差金決済する形で、物理的な電力供給には依存しないため、複数の拠点で環境価値を分配できます。企業のブランド力向上や環境配慮を示すために有効な手段です。

オフサイトPPAによる自家消費型太陽光発電システムには、以下のようなメリットとデメリットがあります。

太陽光発電システムは、小規模なもので数百万、大規模になると数千万~数億円の設備投資が必要です。その点、オフサイトPPAでは発電設備をPPA事業者が調達するため、電気を使う需要家は初期投資をする必要がありません。大きなコストをかけずに再生可能エネルギーを導入できる点が一番のメリットと言えます。

オフサイトPPAでは発電設備が第三者所有となるため、自社で運用管理や保守などのメンテナンスコストをかける必要がありません。万が一、破損や故障があった場合も、所有者の責任によって設備交換が行われ、需要家の費用負担はありません。

オフサイトPPAは、広い土地を使って大規模な太陽光発電システムを導入するのに適したモデルです。遠隔地から電気を送ることができるので、自社内に十分なスペースがなくても太陽光発電の電力を使うことが可能です。

オフサイトPPAでは、通常の電気と同じように一般送配電事業者のネットワークを使って電気を送ります。太陽光発電の電力を複数の自社拠点に送電することができるため、グループ全体で再生可能エネルギーの利用を推進することができます。

一般的に、オフサイトPPAでは契約時に電気料金の単価が決まるため、長期的に安定したコストで運用することができます。オンサイトPPAより電気代は割高ではあるものの、通常の小売電力より安くなるケースが多く、長期的に電気代を削減できる可能性があります。

オフサイトPPAでは、PPA事業者との間に15~20年の長期契約を結ぶ必要があります。契約期間中は、太陽光発電の利用をやめたり設備を処分したりすることができません。万が一の場合には違約金を支払う必要がありますので、利用開始前にサービス内容をしっかりと確認しておくことが大切です。

オフサイトPPAは、小売電気事業者を介してPPA事業者から電気を購入するモデルです。そのため、FIT推進のため導入された「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の対象となり、電気代に上乗せする形で支払う必要があります。

太陽光発電をはじめとした自然エネルギーは、災害時の非常用電源として活用が期待されています。しかし、オフサイトPPAは通常の電気と同じく、一般送配電事業者のネットワークを通じて供給されていますので、通常の電気が停電しているときにはオフサイトPPAの電気も使うことができません。

オフサイトPPAは大規模発電に向いており、定常的にたくさんの電気を消費する企業においては、電気代の削減が見込めます。ただし、同じく敷地外に発電所を置く「自己託送」モデルと比較すると、PPA事業者の利益や再エネ賦課金の分だけ余分なコストがかかることになります。また、「オンサイトPPA」と比較した場合も、託送料金や再エネ賦課金の分だけ利益が目減りするというデメリットがあります。

2021年末以降、電力料金の高騰が続いており、オフサイトPPAのコスト優位性が向上しました。かつてはオフサイトPPAの電気料金が割高でしたが、現在では一般の電気料金とほぼ同等の水準となり、企業にとって経済的な選択肢となっています。

企業活動において、環境への配慮が重要視される中、大規模な再生可能エネルギー導入が可能なオフサイトPPAが注目されています。特に、CO2削減を目指す企業にとっては有力な手段です。

FIT制度の買取期間終了やFIP制度の導入に伴い、新たな電力調達手法としてオフサイトPPAが注目されています。また、自己託送の要件が厳格化されたことも、オフサイトPPAの普及を後押ししています。

オフサイトPPAを導入する際には、15~20年の長期契約が必要となり、事業の継続性を確保することが求められます。契約期間中は他のサービスへの切り替えが難しく、途中解約時には違約金が発生する可能性があります。また、送配電網の使用料や再エネ賦課金がかかり、電気料金が割高になることがあるため、経済性や長期的なリスクを慎重に検討する必要があります。

大阪府泉佐野市では、2050年までにCO2排出量実質ゼロを目指す取り組みとして、オフサイトPPAによる再生可能エネルギー導入を推進しています。泉佐野市所有の農業用ため池を活用し、約2.8MWの太陽光発電設備を設置。これにより、地域の災害時に非常用電源として機能する電力供給を確保しました。また、地域の温暖化対策の一環として、長期的な再エネ導入が期待されています。

セブン&アイ・ホールディングスでは、NTTアノードエナジーが開発した非FIT太陽光発電所から、セブン-イレブン40店舗とイトーヨーカドーアリオ亀有へ電力を供給するオフサイトPPAを実施しています。この仕組みにより、実質的に100%再生可能エネルギーでの店舗運営を達成。さらに、不足分の電力は、NTTグループのグリーン電力発電所から供給され、CO2排出を削減しています。

オフサイトPPAでは、太陽光発電システムの設置や維持にかかるコストはPPA事業者の負担となりますので、電気を使う側(需要家)は設備投資する必要がありません。ただし、月々の電気代の中には、PPA事業者が負担している設備コストや利益分が加味されています。導入のタイミングでPPAモデルに対応した補助金を活用することができれば、その分は需要家に還元される可能性があります。

また、オフサイトPPAでは一般送配電事業者による託送料金や再エネ賦課金も上乗せされるため、他の運用モデルと比較すると電気代が割高になる傾向です。

オフサイトPPAに関する主な補助金制度には、需要家主導による太陽光発電導入加速化補助金があります。これは、2MW以上の発電設備に対して適用され、自治体連携型では設備費用の2/3、その他の場合は1/2の補助を受けることができます。また、ストレージパリティの達成に向けた価格低減促進事業も活用でき、これは太陽光発電と蓄電池の同時導入を支援するものです。

条件として、太陽光発電設備は10kW以上である必要があり、蓄電池もセットで導入することが求められます。これらの補助金制度は、FITやFIP、自己託送を利用しない形での再生可能エネルギー導入を促進し、企業や自治体の再エネ導入を支援しています。さらに、東京都など自治体独自の補助金制度もあり、地域ごとの特性に合わせた支援策が存在します。

オフサイトPPAは、遠隔地の発電所で発電した電力を企業が契約し、電力会社の送電網を介して利用する仕組みです。立地の制約を受けずに再生可能エネルギーを導入できる点がメリットですが、契約期間の長期化や送電コストの考慮が必要。カーボンニュートラルの推進や電力調達の多様化を図る手段として注目されています。当サイトでは、オフサイトPPAの仕組みや自己託送との違いを詳しく解説します。

WWB株式会社は、2006年に設立された太陽光発電事業と建設機械販売事業を展開する企業。特に産業用太陽光発電事業においては15年以上の経験と実績に基づいた高品質なサービスに定評があります。自家消費型太陽光発電をコンサル、企画・設計、手続、製造、設置からアフターフォロー、契約終了後のリサイクルまでワンストップで提供しています。

グリーンエネルギー事業部

グローバルグループ 部長

グリーンエネルギー事業部

脱炭素法人営業部

ダグリーンエネルギー事業部

GX営業部 大阪支店 課長

※炭素会計アドバイザー…日本全体でGHG(温室効果ガス)排出量を「いかに測るか」 の基準の1つとなることを視野に設立する民間資格(炭素会計アドバイザー協会)です。

「炭素会計アドバイザー資格3級」は環境省認定制度「脱炭素アドバイザー ベーシック」に認定されています。

このサイトは、WWB株式会社をスポンサーとし、WWB監修のもと、Zenken株式会社が制作・運営しています。

2050年カーボンニュートラルに向け、脱炭素へのアクションを起こそうとしている企業や、高騰する電気代の削減やBCP対策など経営課題を解決するために自家消費型太陽光発電を検討されている企業に向けて立ち上げました。自家消費型太陽光発電サービスをトータルサポートしているWWBの「炭素会計アドバイザー」の解説やアドバイスを交えて、役立つ情報をまとめました。